Probleme

Jedes Vorhaben bringt natürlich auch Probleme mit sich, die gelöst werden müssen. Wobei das ja auch zu teilen den Reiz ausmacht – Herausforderungen bewältigen und dabei lernen. Hier ist eine kleine Sammlung an Hindernissen, die ich im Rahmen des Projektes überwinden musste.

Die richtigen Kabel finden

Eine der größten Herausforderungen bei der Beschaffung der Teile war mit abstand das Beschaffen der richtigen Kabel. Als ich das Projekt gestartet habe, dachte ich das würde einfach sein: Die Kabel sind mit 22 AWG mit 2, 3 und 4 "Conductors" genau definiert. Als ich dann aber versucht habe, die Kabel lokal zu kaufen, konnte ich keine Kabel mit diesen Spezifikationen finden. Stattdessen begegneten mir ganz andere Begriffe: Schaltlitze, Steuerleitung, Messkabel, wie viele qmm werden gebraucht?, verzinnt oder nicht, mit oder ohne Schirmung? Mir wurde recht schnell klar, dass mir das nötige Elektronikwissen fehlt, um hier eine gute Entscheidung treffen zu können. Genau die angegebenen Kable bei zusammen mit den anderen Teilen bei Ratrig zu kaufen war auch nicht möglich, weil genau die gerade nicht verfügbar waren. Auf Amazon und co. wollte ich ohnehin verzichten, deshalb war das auch keine Alternative.

Ein Hauptfaktor für die Verwirrung waren die unterschiedlichen Standards in Amerika und Europa. Die nötigen Kabel waren mit 22 AWG, dem American Wire Gauge Standard, angegeben. Der scheint aber in Europa nicht verwendet zu werden. Stattdessen wird hier der Querschnitt der Litzen in mm² angegeben. Die 22 AWG ergeben laut Tabelle einen Querschnitt von 0,3255 mm². Bei Neuhold konnte ich leider keine Kabel mit dem passenden Durchmesser finden, vor allem nicht mit der richtigen Anzahl an Litzen. Ich wusste nicht, wie sich der Querschnitt auf die anderen Eigenschaften des Kabels (Widerstand, Wärmeentwicklung) auswirken würde, deshalb wollte ich den Angaben so nah wie möglich folgen. Weil mir allerdings die Optionen ausgingen, habe ich für die Limit-Switches schlussendlich ein Kabel von OBI mit 2 Litzen zu 0,75 mm² gekauft. Das war zwar eigentlich zu groß, hat aber fürs Erste gut funktioniert. (Wenn man von den Problemen beim Durchfädeln der Kabel durch die Plexiglasbauteile absieht – die waren mit einem Bohrer recht schnell gelöst.)

Später musste ich aber feststellen, dass ich wohl doch ein Kabel mit Schirmung verwenden hätte sollen. Daraufhin habe ich bei Neuhold ein anderes dünneres Kabel mit Schirmung gekauft. Dann musste ich allerdings erstmal herausfinden, wie ich die Schirmung richtig verwende: Auf beiden, oder nur auf einem Ende mit Ground verbinden – Diesbezüglich gibt es viele unterschiedliche Meinungen online. Schlussendlich habe ich nur ein Ende geerdet und das hat funktioniert.

Probleme beim Bau

Auch der Zusammenbau des Plotters war von etlichen Problemen geplagt, vor allem in der Elektronik. Einerseits waren die Limit-Switches von OpenBuilds anders als erwartet, aber auch die Servomotoren an der Stifthalterung haben Schwierigkeiten bereitet. Darüber habe ich aber schon recht ausführlich im Blogeintrag über die Elektronik geschrieben.

Störsignale verderben den Spaß

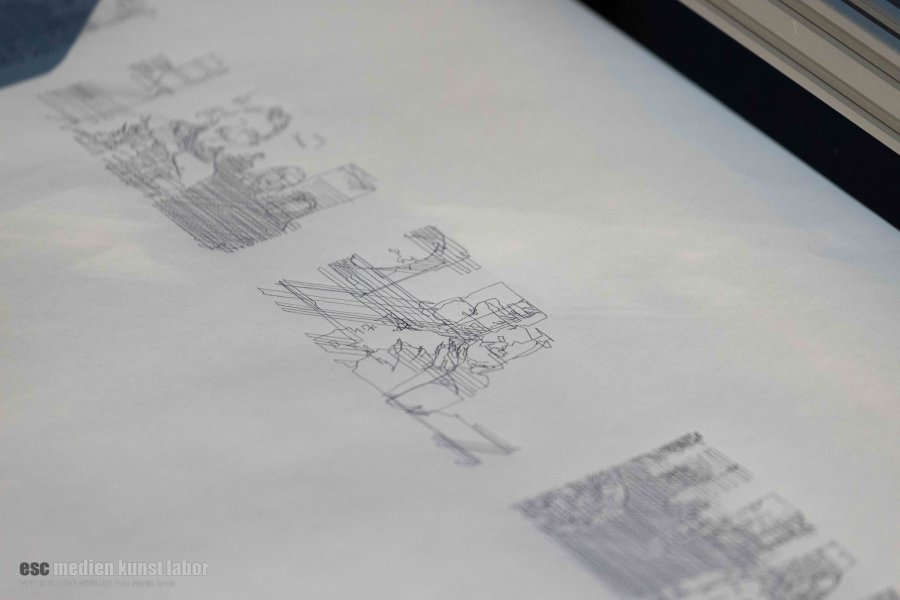

Der Plotter war zusammengebaut, die Installation fertig aufgestellt und alles lief wie geplant. Zumindest das erste Wochenende lang: Am 20. September fand ein Symposium im esc medien kunst labor statt, zu dem einige der Exponate schon eingeschaltet waren. Dieser erste Versuch funktionierte schon recht gut. Bei der Vernissage am 28. kamen allerdings ganz neue Probleme auf. Der Plotter unterbrach aus unerfindlicher Ursache immer wieder. Laut Fehlermeldung wurde einer der Limit-Switches ausgelöst. Das sollte aber nur passieren, wenn sich eine der Achsen weiter bewegt, als es möglich ist. Ähnliche Probleme hatte ich schon ganz am Anfang: Fehlsignale, die von den Motoren ausgingen lösten die Switches aus. Das sollte aber durch den Einbau des Low-Pass-Filters gelöst sein – deshalb war ich sehr Irritiert und überrascht, dass es wieder zu diesen Problemen kam. Besonders schade war, dass dadurch einige der Bilder nicht vollständig gezeichnet wurden.

An dem Plot kann man aber sehr gut erkennen, dass die Störfälle ab dem 35. Bild nicht mehr auftraten. Da hat der Abend geendet und der Plot wurde am nächsten Tag fortgesetzt – plötzlich ohne Probleme. Deshalb vermute ich, dass das Audioequipment für die Reden und die Musik zusätzliche Störungen verursacht hat. Da der Filter offenbar nicht ausreichte, wollte ich andere Optionen ausprobieren: geschirmte Kabel und ein geerdetes Metallgehäuse. Zu allererst habe ich die Kabel der Switches mit geschirmten Kabeln ausgetauscht und darauf geachtet, dass ein Ende der Schirmung mit dem Ground verbunden ist. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Länge der Kabel generell zu Problemen führen könnte. Weil ich die Elektronik in meinem Test-Setup Zuhause weiter vom Plotter entfernt platziert habe, waren alle Kabel relativ lang. Für die Installation habe ich sie nur aufgewickelt, damit sie ordentlicher aussahen. Jogi Hofmüller hat mich dann darauf hingewiesen, dass diese spulenförmige Anordnung von ungeschirmten Kabeln einen verstärkenden Effekt haben kann und Signale wie Antennen auffängt. Deshalb habe ich alle Kabel gekürzt. Damit waren die Störprobleme scheinbar gelöst: bei der nächsten Veranstaltung mit Musik kam es zu keinen Ausfällen mehr. Deshalb habe ich das Metallgehäuse nicht mehr umgesetzt; es wäre recht aufwendig gewesen.

Beleuchtung

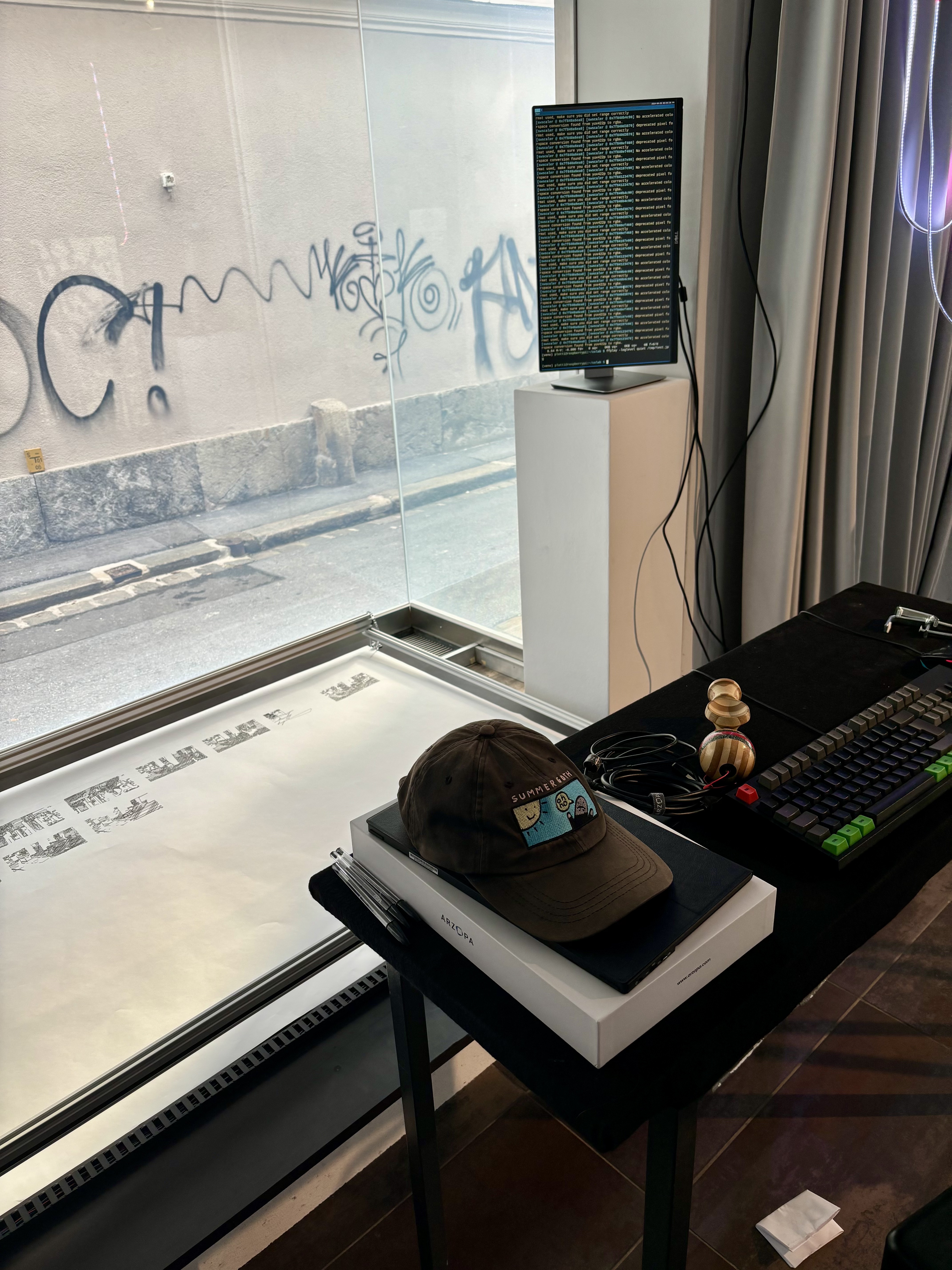

Ein gutes Ausleuchten der Bilder war besonders Schwierig. Um möglichst interessante Plots zu kreieren, brauchte es eine gute Balance aus Licht und Schatten mit möglichst viel Kontrast. Ich hatte einen Platz direkt beim Fenster in die Trauttmansdorfgasse mit dimmbaren Fensterfolien. Besonders attraktiv an diesem Standplatz war, dass die Installation auch von Außen sichtbar war.

Aber es barg auch Probleme: Ich habe den Plotter immer mit ungedimmten Fenstern getestet, weil ich wollte, dass Passenten von außen auch reinsehen können. Bei der Vernissage wurden die Fenster aber gedimmt. Darauf war ich nicht vorbereitet, weshalb die Umgebung dann etwas zu dunkel war. Abgesehen von der Dimmung waren die wechselnden Lichtbedingungen durch die Fenster ein weiteres Problem. Das Licht veränderte sich im Laufe des Tages so stark, dass man es kaum ausgleichen konnte. Auch Wetterunterschiede wirkten sich stark aus. Dennoch war ich sehr froh über den Platz am Fenster – es sind oft Leute stehen geblieben, um sich die Arbeit anzusehen.

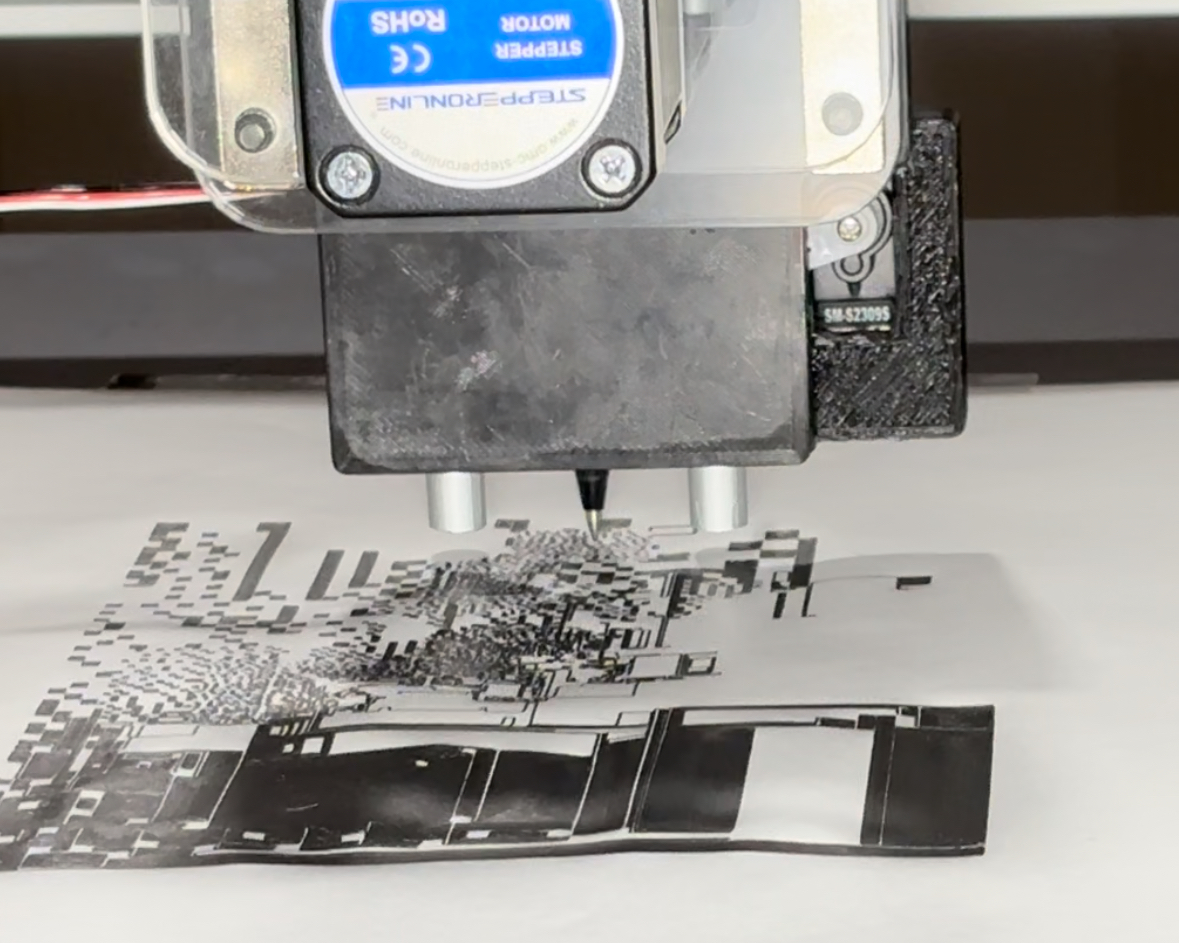

Stifthalterung

Da die Stifthalterung selbst nicht Teil des ACRO-Systems ist, musste ich mir selbst einfallen lassen, wie ich es löse. In der Anleitung auf Instructables wird eine Stifthalterung zur Verfügung gestellt. Da sie meine Anforderungen erfüllt (Funktioniert mit Servomotor und übt konstant druck nach unten aus.), habe ich mich für dieses Modell entschieden. Es wird schon in der Anleitung darauf eingegangen, dass das Design einige Mankos hat, deshalb habe ich das Modell vor dem drucken noch etwas angepasst. Da ich selbst keinen 3D-Drucker zur Verfügung hatte, bin ich zum FabLab der TU Graz gegangen, wo ich das Modell einfach über Nacht anfertigen lassen konnte. Leider habe ich nicht alle Probleme ausmerzen können, weshalb der Ausschnitt für die Halterung des Servomotors ein wenig zu klein war. Diese Problemstellen habe ich mit Hilfe eines Dremels beseitigt.

Die Halterung des Servos war allerdings immer noch nicht optimal: Der Abstand zwischen dem Motor und den Linear Bearings war so gering, dass das kleine Ärmchen des Motors nicht genügend Platz zum Bewegen hatte. Das führte zu einer erhöhten Belastung, wodurch sich die Lebenszeit des Motors reduzierte. Außerdem musste ich den Motor an der Halterung befestigen, Löcher für Schrauben gab es aber keine. Deshalb hab ich ihn mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt. Im allgemeinen ist die Stifthalterung verbesserungswürdig. Der Motor ist schlecht zugänglich, weshalb man die gesamte Halterung abbauen muss, um an kritische Stellen zu gelangen.

Eine weitere Einschränkung der Stifthalterung war der Durchmesser der Zwinge. Es konnten nur Stifte mit einem Durchmesser von bis zu 1cm eingespannt werden. Diese Limitation wurde mir leider erst recht spät bewusst, weshalb viele der gekauften Stifte nicht für den Plotter geeignet waren. Zu dünne Stifte bargen auch Probleme, weil das Plastik der Stifthalterung nicht sehr flexibel war. Ich habe Abhilfe geschaffen, in dem ich dünne Stifte mit Krepp- oder Isolierband umwickelt habe. Vor allem ungleichmäßig dicke Stifte waren aber ein Problem. Ich habe nach Ende der Ausstellung, weiter an der Stifthalterung gearbeitet, um auch dickere Stifte verwenden zu können.

verzogene Winkel

Nachdem die Ausstellung im esc medien kunst labor vorbei war, zog der Plotter wieder zu mir. Ich wollte weiter versuche damit machen und mit unterschiedlichen Medien experimentieren. Dabei fielen mir aber weitere Probleme auf: Der Plotter war nicht ganz gerade. Obwohl die Maße der Plotts stimmten (5cm in meinem SVG-File waren dann auch 5cm am Papier), waren Rechtecke nicht im rechten Winkel. Aufgefallen ist mir das aber nur, weil es manchmal zu Verschiebungen bei meinen Pixelartworks kam. Nicht nur die geplotteten Formen waren nicht rechtwinkelig, die gesamte X-Achse stand nicht im rechten Winkel zur Y-Achse! Ein Versatz von mehreren Zentimeter führte zu den falschen winkeln. Um das Problem zu beheben, trennte ich die Motorenkabel vom Microcontroller (um rückfließenden Strom zu verhindern) und verschob ein Ende der Achse, damit sie wieder auf gleicher Höhe mit der Y-Achse stand. Im danach folgenden Plot trat das Problem aber erneut auf – die X-Achse hat sich wieder verschoben. Zuerst vermutete ich ungleichmäßig gespannte Zahnriemen als Ursache. Es fiel mir nämlich schon beim Zusammenbau des Plotters schwer, die Riemen richtig zu spannen. Also montierte ich den Plotter von der Grundplatte ab und justierte den Zahnriemen, der sich auf der Unterseite der Aluminiumprofile befindet nach. Das war zwar nicht leicht, aber nach ca. 1,5 Stunden Arbeit geschafft. Zu meiner Enttäuschung musste ich beim nächsten Testplot leider feststellen, dass das nicht die Ursache des Problems war – die Achse verschob sich erneut.

Meine nächste Vermutung war ein Wackelkontakt der Motorkabel. Vor dem Projekt hatte ich nicht sehr viel Erfahrung mit dem Löten von Kabeln und war dem entsprechend ungeübt. Ein schlechter Kontakt hätte dazu führen können, dass der Motor nicht immer Strom bekam. Nachdem ich die Lötstellen nochmal überarbeitet habe, erwies sich aber auch diese Vermutung als falsche Spur.

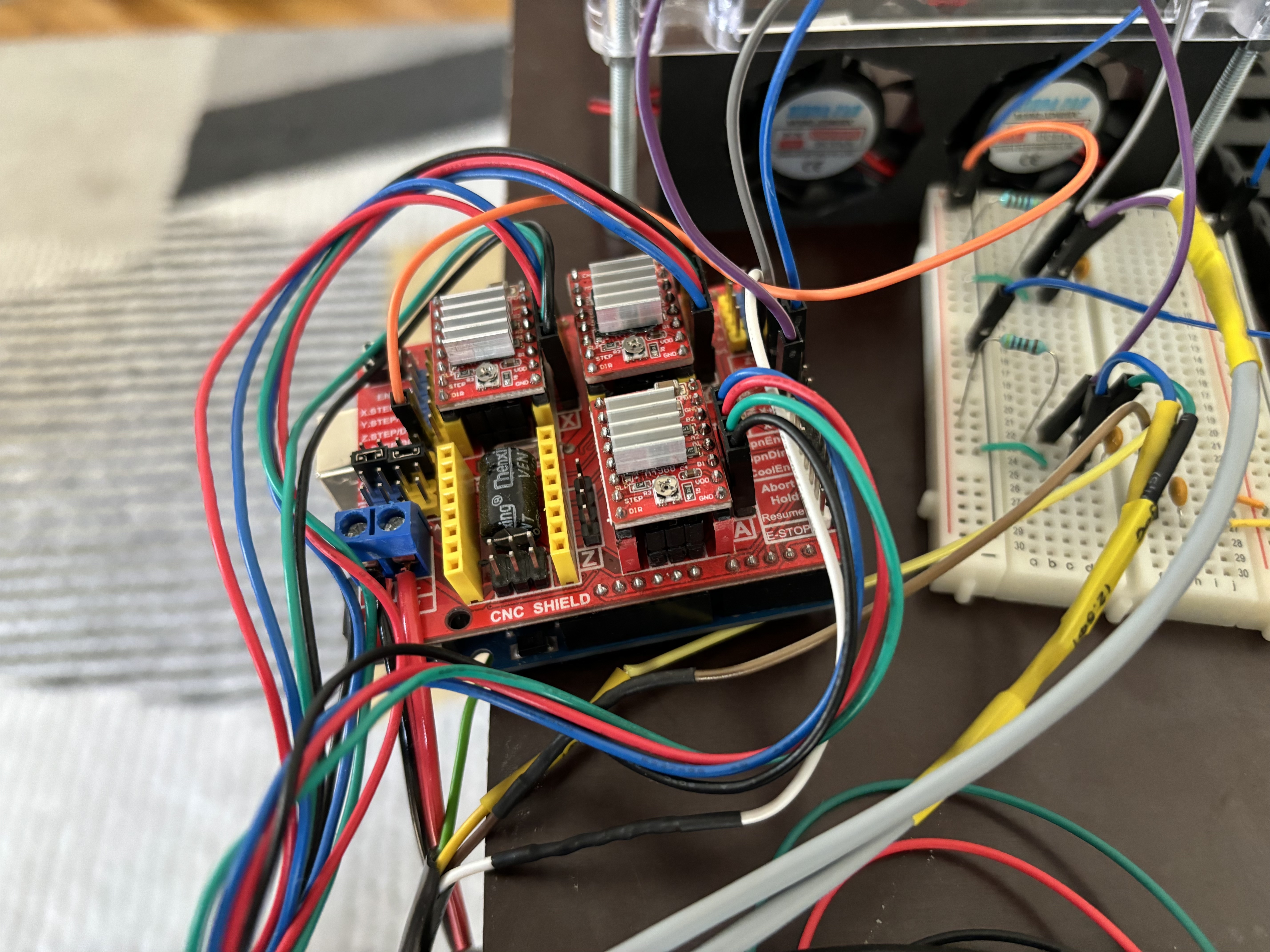

Als nächstes testete ich die Stepper-Driver. Meine Vermutung war ein defekter Driver, der die Befehle nicht vollständig an den Motor sendete. Um das zu Testen, zuerst die Stepper untereinander getauscht. Der Gedanke war, dass nun die andere Achse verschoben sein oder Ausfälle haben müsste – das war aber nicht der Fall. Dem Entsprechend war keiner der Driver kaputt. Dann habe ich einen kleine Testaufbau mit einem anderen Arduino, einem Breadboard und einem Multimeter gemacht. Damit wollte ich prüfen, ob sich der eingestellte VREF seit dem Zusammenbau verändert hat. Dabei stellte sich heraus, dass nicht alle Driver auf den selben Wert gestellt waren. Die korrekte Spannung wäre 1.28 V (2 * 0,8 * 8 * 0,1). Bei einem der Driver konnte ich das Potentiometer aber nicht mehr weiter drehen – den habe ich durch einen neuen Driver ersetzt. Danach war das Problem gelöst!

Mangel an Präzision

Meine Plots waren damit aber immer noch nicht perfekt … die Stifthalterung wackelt beim Aufsetzen des Stiftes, worunter die Präzision leidet. Die Kugellager haben etwas zu viel Spiel, meine Versuche das zu reduzieren blieben aber erfolglos. Für ein genaueres Ergebnis müsste wohl eine neue Stifthalterung her. In der Zwischenzeit habe ich mich damit abgefunden und mich auf andere künstlerische Aspekte der Plotterart konzentriert.